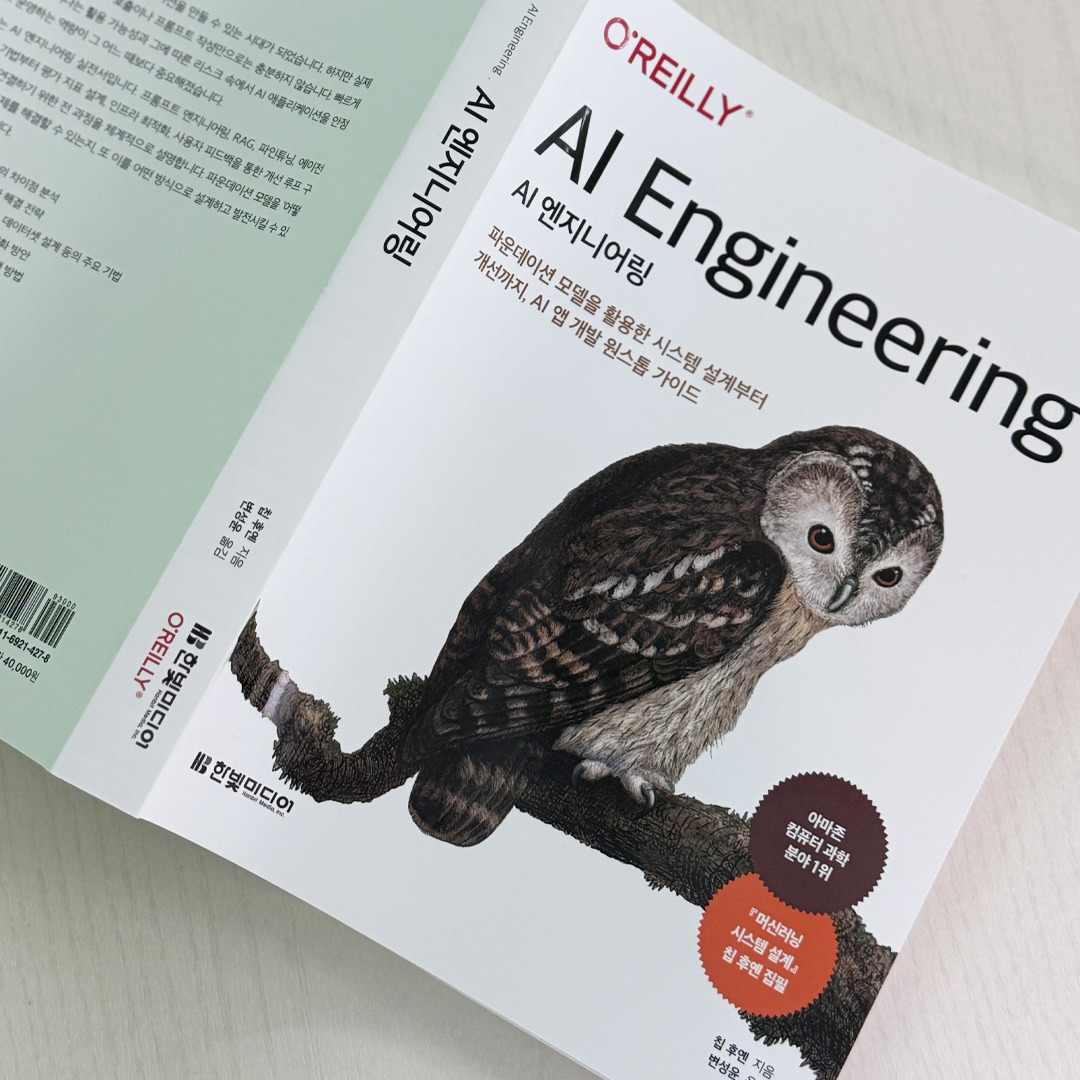

[데브레터 코멘터리] 어떤 순서로, 어떤 과정을 거쳐 AI 애플리케이션을 개발해야 할까?

■ 역자 코멘트: “어떤 순서로, 어떤 과정을 거쳐 AI 애플리케이션을 개발해야 할까?”

변성윤 역자: AI 애플리케이션의 프로토타입을 만드는 것은 과거에 비해 많이 쉬워졌습니다. 그러나 이 프로토타입을 운영을 할 수준까지 끌어올리려면 여전히 많은 시행 착오가 필요합니다. 『AI 엔지니어링』의 마지막 장에서는 AI 엔지니어링 아키텍처를 간단한 부분부터 시작해 고도화하는 과정을 설명합니다. ‘어떤 순서로, 어떤 과정을 거쳐 AI 애플리케이션을 개발해야 할까?’라는 고민이 있는 분들이라면 꼭 보시길 바랍니다.

처음 시작은 질의가 주어지면 모델 API가 답변을 생성해 응답하는 단순한 형태입니다. 이후 과정에서 필요할 때마다 구성 요소를 추가합니다. 예를 들어 컨텍스트를 보강하고, 입력과 출력에서 여러분과 사용자를 보호하기 위해 가드레일을 도입하고, 모델 라우터와 게이트웨이 추가, 지연 시간을 줄이기 위해 캐시 추가, 애플리케이션에 맞는 동작 등을 소개합니다.

이런 형태보다 더 복잡해지면 디버깅이 어려워질 수 있는데, 이때 모니터링에 대한 관점을 소개합니다. 지표 선정, 로그와 트레이스를 보는 관점을 통해 데이터를 어떻게 분석해야 하는지 아이디어를 얻을 수 있습니다. 복잡한 케이스를 다루는 것보다 이런 모니터링 환경을 구축해서 앞으로 실패를 빠르게 파악할 수 있게 해주려는 저자의 노력이 돋보였습니다.

■ 데브심층탐구

-

-

[기사] “보는 AI 시대”…나노바나나 열풍에 소라2 맞불

요즘 SNS를 보다 보면, ‘이건 진짜일까, AI일까…’ 궁금한 영상들 많지 않아? 이제 텍스트만으로는 부족한 시대가 왔어. ‘보는 AI’, 즉 비전모델 경쟁이 본격화된 거지. 구글의 ‘나노바나나’가 비전모델 시대를 열고, 오픈AI의 ‘소라2’가 본격적인 시동을 걸었지. AI가 언어 생성 단계를 넘어 ‘감각’을 다루기 시작한거야. 단순히 이미지를 만들어내는 걸 넘어서, 맥락과 스토리를 연결하는 ‘시각적 사고 엔진’으로 발전하고 있는 셈이야. 결국 AI 엔지니어링의 다음 과제는 모델이 아니라 ‘경험’을 설계하는 일이 될 거야.

-

-

-

[후기] AI 서버 모니터링 자동화: 반복적인 업무를 줄이고, 놓치던 인사이트를 얻다.

이젠 AI를 어떻게 활용하냐가 업무의 질을 크게 바꿔줄 거 같아. 그런 의미에서 좋은 예시가 될 수 있는 요기요의 AI를 활용해 서버 모니터링을 자동화한 사례를 공유해. 로그 분석부터 이상 탐지까지 AI가 담당하면서, 단순 반복 업무가 크게 줄었대. 특히 운영팀이 놓치기 쉬운 지표를 실시간으로 잡아주는 부분이 인상적이야. 단순히 ‘AI를 썼다’가 아니라, AI가 시스템 운영의 일부가 된 순간이랄까. 이런 흐름이 바로 『AI 엔지니어링』이 말하는 ‘운영 가능한 AI 시스템’의 현실판 아닐까?

-

-

-

[정보] LLMOps로 확장하는 AI플랫폼 2.0

LLM을 관리하고 운영하기 위해 필요한 과정을 다루는 LLMOps는 LLM 애플리케이션이 점차 증가하면서 꼭 필요한 분야가 되었어. 우아한형제들도 LLMOps 기반으로 AI 플랫폼을 재설계 했대. 여러 모델을 병렬로 운영하고, 각 모델의 성능을 실시간으로 평가해 최적 조합을 찾아가는 방식이지. 쉽게 말해 ‘AI를 위한 CI/CD’ 시스템을 만든 셈이야. 이 글을 보면 AI가 단순 모델링을 넘어 서비스 수준의 운영 체계로 들어가는 게 느껴져. 결국 LLMOps는 AI 엔지니어링의 두 번째 단계라고 할 수 있지.

-

-

-

[기사] 닷컴 버블 vs 혁신 파동…빅테크 거물들이 본 AI 거품론

최근 실리콘밸리에서 ‘AI 버블론’이 다시 떠오르고 있어. 하지만 이에 대해서 빅테크 CEO들의 의견이 나뉘어진 양상이야. 수익성이 불투명한 현재 업계 특성상 “앞으로 여러 차례의 거품과 조정이 있을 것”이라고 말하는 한편, 이건 ‘혁신 파동’이라고 말하기도 해. 닷컴 버블 때처럼 돈이 몰리고 있지만, 그 밑단에는 GPU, 모델, 데이터 인프라라는 견고한 토대가 깔려 있거든. 아직은 어느 쪽이 맞을지 모르지만, 한 가지는 분명해. AI는 일시적 유행이 아니라, 산업 구조를 다시 짜는 장기적 혁신 기술이라는 거야.

-

-

[후기] AI 리터러시를 높이는 AI Lab의 실험: ‘마리트 크몽’과 ‘AI 챔피언’

마이리얼트립의 AI Lab에서 흥미로운 시도를 공유할까 해! 처음에는 ‘마리트 크몽’이라는 내부 바운티 프로그램을 운영했대. 문제를 가진 구성원과 해결해줄 수 있는 구성원은 연결하고, 결과물이 나오면 상금을 지급하는 거지. 그러나 운영하다보니 한계가 드러났대. 서로의 목표가 다르고, 유지보수는 여전히 어려웠지. 이어 새롭게 등장한 게 ‘AI 챔피언’. 이번엔 문제를 겪는 사람이 직접 문제를 푸는 방식이래. 이때, AI Lab이 옆에서 코치처럼 돕는 거지. 이 일련의 과정을 통해 ‘AI를 자기 일에 결합하는’ 문화를 만들어가고 있대. 조직에 올바르게 AI를 도입하는 정말 좋은 사례가 아닌가 싶네.

SBG_한반도에 비가 계속 내리는 이유는 해수면 온도가 5도 상승했기 때문.

- 한빛미디어

- 서울 서대문구 연희로2길 62

- 수신거부 Unsubscribe

fnfOzvSR

1